终於见到我未曾见过面的亲姐姐。

我叫出有生以来第一声:“阿姐!”,也听到有生以来第一声:“阿弟!”。这两声恍如隔世的呼唤,交织着半个世纪的辛酸苦楚和万般委曲,改写了我们这个家族的历史。

姐姐的哭声划破东山岭静寂的晨空,姐弟俩相拥着刚步向宾馆大门,里边就传来母亲的号哭,夹杂著肝肠欲断的声声唤女;母亲住在楼下房里,并没有见到我们出现。原来她听到岭上飘来哭声,直觉的感应已经告诉她,她那分离52年、死而复生的女儿一路哭著来了! 打从我识字开始,每年清明都在母亲焚化给父亲和大姐的冥物上写下他们的名字。有一年,母亲说大姐托梦,说她要结婚没嫁妆,又没人主婚,母亲伤心欲绝,赶到居銮“问米”,要通灵的人把父亲找出来,催他去为大姐主婚。 我还记得母亲要我给大姐送礼,我送了一箱纸扎衣物,上面写了“顾兴蓉大姐收”几个大字。在凤中焚化之后,那夜,我心如刀割,辗转不能成眠,直至天明。

母亲是在大姐五岁那年离开他,父亲为了要留下大姐照顾大妈生的、比她小两岁的弟弟(也就是我的同父异母大哥),骗母亲说下班船期才带大姐南渡团聚。讵料中日战争爆发,海南岛失陷,父亲连人带船被炸沉海底,乡下又闹饥荒,饿殍遍野,逃荒中有人见到瘦弱的大姐在街边行乞,后来又有乡人传讯说,有人目睹大姐饿死在山沟…… 此后的漫长岁月,我们是在遥祭父亲和大姐中渡过。母亲每提起大姐都潸然泪下,满心自责。

去年初,大哥来信夹著一张五十来岁妇人的近身照片,一眼看去,简直就是母亲二十多年前照片的翻版,脸上还隐约可见我的轮廓。 信中说,大姐还活著,她在战乱中流浪,被一位没有子女的好心寡归收养。她现在是六个子女的母亲,和姐夫定居在偏远少数民族地区的白沙县,她和姐夫已从公职退休,由国家和子女照顾,生活安定。 她依稀记得,幼时家园是在万宁县一个依山傍海的村庄,於是不断向来白沙县做生意的外地人打听,终於有一天,她遇上一位来自村里的顾姓贩商,这位年青族人听长辈讲过,我们家在四十多年前丢了个女儿,立刻飞奔回村向大哥报讯。 大哥丢下工作,赶了十多个钟头路程到白沙县,两人相见,没两句话,就印证出来了,因为小时候大姐曾经拖著两岁的大哥放牛、大哥对这件事印象深刻,大姐更不曾忘记。

村里三位与母亲同龄,年届八十硕果仅存的大老,带大姐到父母亲的旧居,远远看到围墙,大姐已经认出是老屋,还问起屋前那棵高大的龙眼树怎么不在了。今天村里五十岁以下的人,都不知道有这么一棵树,因为在四十年代初它就被砍伐了。到屋前海滩,大姐一直在寻找她打过水的一口公家井,这口井,也已经在五十年代被填掉;村里几位和她一起打过水的姐妹,这时都把她认出来了!

大姐一跨进老屋,就奔向左侧上房,看见一张尘封的大木床,悲从中来,哭指着那张床说:“我和阿妈就是睡在这张床上……”。

三位大老再也忍不住,老泪纵横,呜咽地劝大姐别再看了。然后带大姐到祖祠祭祖,大姐擎著三柱香,哭跪在地上,久久都不肯起身,因为她要祖先们答应让她在有生之年,一定能够见到母亲和胞弟一面。 大哥文化水平不高,信中无法说得详细。这些都是我带母亲和大姐团聚时,村里的父老们一句一泪地告诉我的。 大姐的养母早已逝世,她举目无亲。这一年多来,她经常携儿带女回村里探访大哥一家。给他们送米粮、送零用,还给侄女安排工作。碰上年节喜庆,她开朗的笑声,不是在村里这一家就是那一户爆开来!

“阿妈,我现在有娘家可归了,以前看人家回娘家,心里很苦,现在什么时候都可以回娘家啦…如果你们也在家里,我就天天回娘家!”

临别到机场,大姐边走边说、就像个刚嫁出去的大妞。五十七八岁的女儿,在八十岁的母亲身旁,到底还是长不大啊!

skip to main |

skip to sidebar

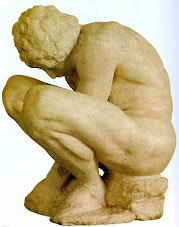

crouching boy

上下四方有极乎?无极之外,复无极也 --《庄子·逍遥游》

顾记客栈 Koo's Rest House

对我好,我对你超好,

对我坏,我对你超坏。

以诚相待,你永远是我最好的朋友,

背后插刀,我肯定是你最坏的敌人。

我没有权力要求你对我友好,

但我有权力反击你对我使坏;

恩怨清楚、爱憎分明,

是我做人处事的原则。

祝福所有应该得到祝福的人,

我很快乐!

诅咒那些应该受到诅咒的人,

我一样快乐!

对我坏,我对你超坏。

以诚相待,你永远是我最好的朋友,

背后插刀,我肯定是你最坏的敌人。

我没有权力要求你对我友好,

但我有权力反击你对我使坏;

恩怨清楚、爱憎分明,

是我做人处事的原则。

祝福所有应该得到祝福的人,

我很快乐!

诅咒那些应该受到诅咒的人,

我一样快乐!

Be nice to me, you are ensured many more fold,

the consequence of being nasty is what you could not endure.

Sincerity is my key to everlasting friendship,

stabbing behind will sink your entire flagship.

Right is yours to make friend to me,

so is my right to hate due to humiliation.

The good,the bad and the evil,

my principle to differentiate.

Bless be those who deserved,

from the bottom of my heart.

Curse be those who are disgusted,

my pleasure too.

Stop and Hear the Music (Joshua Bell)

Ave Maria (Joshua Bell)

Time to say goodbye (Sarah Brightman )

Horowitz弹Traumerei (舒曼)

米开朗基罗

crouching boy

.jpg)

2 条评论:

请问可以告诉我居銮是哪里有得问米吗?我母亲一个月前跟我一起发生车祸,我活了下来,她却去世了。我很担心她一个人在那个世界是否过得好。所以想去问米。

请问可以告诉我居銮是哪里有得问米吗?我母亲一个月前跟我一起发生车祸,我活了下来,她却去世了。我很担心她一个人在那个世界是否过得好。所以想去问米。

发表评论