刘锡通 7月21日 下午 4点53分 (当今大马) [edited 2009-7-23]

针对柯嘉逊的新书《新纪元学院事件:董教总的变质》,郭全强的评论是“该新书不符事实,华教认识必须有所行动,揭露并进行批判。否则等于默认一切”。但纵观郭氏的评论,我们仅能看到他在一些枝节课题上玩文字游戏, 对真正关系到董总变质的大课题则避而不谈。若以他的“必须进行批判,否则等于默认一切”的逻辑推论,他既只在一些小课题上打滚,对变质的大课题保持沉默,我们应可下个结论,即:他已默认董总确实是变了质。

郭氏身为一个举足轻重的其中一位领导人,又是北京大学的高材生,原本应扮演一名率军上阵的大将,却将自己降格到打边鼓的走卒,在枝节问题上钻牛角尖,说他是犯了“小题大作,大题小作”的毛病,应非虚言,自我暴露了他领导素质的局限。他的这种书评,与其说是对新书的客观理性批判,不如说是主观情绪发泄。如今他既已将自己崇高的身份如此降格,虽说是玩文字游戏,也会因其身份在华社里保有一定的影响,而令无知者受惑.无奈之余,我们也不妨将就他,陪他在他设定的小课题上,向他讨教。

因为柯氏在他的新书中提及天津科技大学颁赐名誉博士街头给他,而事实上是天津工业大学及师范大学请他当客座教授,郭氏就将这点笔误形容为胡言乱语。他没有看到柯氏之目的是: 希望他不必拘泥于虚名,而应以自己的实力来树立风范。若无实力,徒得一个虚名,于事也无补。大家都知道,现在的大专学院与外国大学挂勾, 给他们提供生源,帮助他们纾解财困. 外国大学一般上会自动或因要求而颁给办学者名誉博士衔头,表示欣赏,而中国大学给办学者颁发客座教授衔头,性质上也不外如此。

柯氏对虚名表示不屑一顾,原是个人的观点,是平常之事,无伤大雅。可是在一个仍有封建思维的上司来说,则 是有“犯上”之嫌。对郭氏来说,不但柯氏有这样的感受, 前任董总首席行政主任也有同样或更多的感受,而我本身也曾有过同样的经历。

在一次董总常委会议里,我发觉长期一来,会议记录内容几乎一半是由主席的致词所占据,其它一半只是简略的记载议决的结果。至于这些议决是如何达致,个中理由又是什么,却只字不提,完全看不到出席者在会议上是扮演什么角色。我因此建议,会议记录应该加以改善,不要让外人利用这样的记录,振振有词地指责董总是一言堂。我之所以提出这一点,是因为过去董总领导人曾被别人这样诬蔑过。我不希望董总的会议记录授人以柄,原是出自好意。但郭氏却立刻板着脸并对我发言表示不快。他以为我是冲着他而来,有意对他不敬。可是在潜意识里,他的心理是如何的好虚好大,只愿别人遵其意而行。他忘记了我是被委任进常委会的,我有责任在会内讲真话。我若是唯唯诺诺,处处奉承,我之受委任就是失去了意义。他若不喜欢我的表现,他尽可发动董事会将我罢免,我也不会与之为忤。因此我表示要离席,让他们决定我的去留。可是董事会却好意将我挽留了。

在郭氏的脑子里,柯嘉逊和莫泰熙只不过是雇员而已,理应听从老板的旨意。如果敢与之为忤,郭氏对他们不满和冷漠,也是顺理成章之事。可是,郭氏却以一些既轻佻又亢奋的亱店语言,从口中向记者吐出,还以为自己很幽默,不知有损 自己尊严。他说:“我做人很热情,不管对男人或女人都很热情。他(柯氏)却说我冷漠,也许他太敏感了,受到琼瑶爱情小说的影响。”他这段话,可教人无限遐思,只是太过低格调,叫人不敢恭唯。

除此之外,郭氏还说柯氏的新书内容与事实不符,认为若不加以批判和反驳,该书将成档案,“令董教总遗臭 万年。”众所周知,董教总是文化教育机构,也是文化教育的载体。它曾经辉煌过,享有金字招牌的美誉。它绝不会因星转月移而惹上臭名,而会惹上臭名的反而是那些驾驭它的沽名钓誉的领导人。这个载体之会失灵,完全是驾驭它的领导人素质出问题所致。现在说他们遗臭万年,也许是言之过早。白居易有诗云:“试玉要烧三日满,辨才须待七年期”,盖棺自有定论。他们尽管用完美華丽的词藻和浮夸的语言,来提高自己和美化自己,终是蒙蔽不了社会正义和公理的审判。

郭氏在狼批柯氏之余,也忘不了向杨培根呛声。他批判杨氏犹如琼瑶写爱情小说般,凭想象写出来,他并质疑杨氏的毕业论文是怎么写出来的。从他的质疑,我们可以发现郭氏如果不是“气”令智昏,就是出于无知。许多人都知道考取律师专业文凭是无须写论文的. 就算杨氏有写论文,谅他也看不懂。其次,翻译的范围,涵盖面很广。从诗歌到文艺,甚至天文地理,政治经济,法律等人文科学和自然科,不一而足。在不同的学术领域里,因为面对不同文化、不同认知、不同取向的读者,翻译手法、技巧、行文,甚至扮演的功能都可以有伸缩性和适当的调整的。最重要是要能将原文作者的思想与感情与读者沟通,达到目的便可。而翻译的复杂性,不是我们可以以三几篇文章就可以说个清楚的,更遑论想三几句不着边际的言论来充内行。若郭氏有兴趣在这课题上争论,我虽是门外汉,大概也可陪他在别的篇幅进行讨论。

以我们的现况来论,受英文教育者和受华文教育者,由于教育背景不同,他们对华文教育的认知也有所不同。例如在华校数理英化课题上,这两者的观点就有不同的取向。基本上,受英文教育者因为英校已不存在,才将子女送到华校来。在他们的心目中,华校只要主修一科英文,他们就心满意足了。可是受华文教育的家长则未必会同意。因此对华校是否会变质的问题,大家所持的尺码就有相异.对受英校教育者,我们不可以用文化情节来跟他们谈。我们只能以基本人权角度说服他们来保障母语教育权利的完整性。

柯氏作为新书的作者,他可以设下翻译的范围,务求取得最大的效果。这是他的绝对权力,无需译者越俎代庖。郭氏若是一个谨慎的领袖,他有必要将事实搞清楚,才来评论还不迟,不要信口开河,作毫无根据的评论。不但浪费大家的时间,也消耗社会成 本。郭氏既然特别挑杨培根律师把Betrayal译成“变质,在这个节骨眼上大作文章。认为他这种译法“也许是因为很少有99个人出卖一 个人,通常是一个人出卖所有的人。”相信他的言下之意是:若要判断他是否背叛董总核心理念,理应由大多数的人说了算,而不是由少数人说了算。只是他不了解 “背叛”这个概念,不是在一个特定的圈子里,以多数人压倒少数人就可以下定论, 倒是少数人可以就下定论。“背叛”这个概念, 范围也是很广。其影响结果可重可轻,也可大可小。重者如背叛国家,犯者在法律上可能被判死刑。轻者如背叛良知,在道德上他也会受到精神的折磨。一个人若背叛了他所属的团体的宗旨和理念,把价值颠倒,相对于这团体,我们可以说他是变了质,成为这个团体的败类或败家子。

一个人对他的朋友或对他的终身伴侣不忠,我们也可说他是背叛朋友或伴侣,而应面对社会的谴责,例如前些时候某部长搞婚外情,如果当时没有录像带为证,他就能逍遥法外。不过一旦有证据出现,他的丑行就会被社会人士,尤其是女权运动者,严厉谴责。虽然他的妻子家人及朋友会原谅他,不认为他是背叛或出卖妻子,但在这个有限的圈子里就算人数多至99人,也改变不了背叛与出卖的事实。如果将这个小圈子扩大到整个社会,这99人又能算是什么?

言论至此,我认为郭氏在小课题上追逐,已浪费了很多时间。不过这也是出于无奈,因为郭氏在华社里仍具有一定的影响力。我们有责任对他的言论进行一些解惑的工作。我们希望郭氏身为一员大将不要沦落到学走卒,只会在打边 鼓。我们认为他仍有责任在核心问题上进行理性的讨论。不要因为一时的情绪而失去了理智。像目前董教总的领导人,一味只会奉行“乌贼哲学”,遇上大问题时, 就像乌贼那样放烟幕遁逃。这是非常不负责任的做法。

skip to main |

skip to sidebar

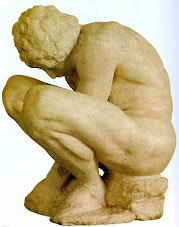

crouching boy

上下四方有极乎?无极之外,复无极也 --《庄子·逍遥游》

顾记客栈 Koo's Rest House

对我好,我对你超好,

对我坏,我对你超坏。

以诚相待,你永远是我最好的朋友,

背后插刀,我肯定是你最坏的敌人。

我没有权力要求你对我友好,

但我有权力反击你对我使坏;

恩怨清楚、爱憎分明,

是我做人处事的原则。

祝福所有应该得到祝福的人,

我很快乐!

诅咒那些应该受到诅咒的人,

我一样快乐!

对我坏,我对你超坏。

以诚相待,你永远是我最好的朋友,

背后插刀,我肯定是你最坏的敌人。

我没有权力要求你对我友好,

但我有权力反击你对我使坏;

恩怨清楚、爱憎分明,

是我做人处事的原则。

祝福所有应该得到祝福的人,

我很快乐!

诅咒那些应该受到诅咒的人,

我一样快乐!

Be nice to me, you are ensured many more fold,

the consequence of being nasty is what you could not endure.

Sincerity is my key to everlasting friendship,

stabbing behind will sink your entire flagship.

Right is yours to make friend to me,

so is my right to hate due to humiliation.

The good,the bad and the evil,

my principle to differentiate.

Bless be those who deserved,

from the bottom of my heart.

Curse be those who are disgusted,

my pleasure too.

Stop and Hear the Music (Joshua Bell)

Ave Maria (Joshua Bell)

Time to say goodbye (Sarah Brightman )

Horowitz弹Traumerei (舒曼)

米开朗基罗

crouching boy

.jpg)

没有评论:

发表评论