九月下旬在台北,受到柏杨夫妇热诚接待。在一次聚会中,我们曾就文学创作方面的一些问题,略作讨论。柏老针对“乡土文学”、“杂文的影响力和地位”、“文学工作者应坚持的原则”等课题,发表了许多独具只眼的精僻见解,令人有振聋发馈之感。

以下是我们之间的一部分谈话记录。为了行文方便,乃以答问方式加以整理。原文未经柏老过目,内容若有出入,概由作者负责。

关於乡土文学

问:我们知道在过去两年多之中,中华民国文艺界曾掀起一场马拉松式的乡土文学论战。今天虽已平息,但影响所及,文艺界显然形成阵线分明,有所谓“乡土派”和“反乡土派”的对立。柏老对此有什么看法?.

答:这场论战在我出狱之前已经开始,它的整个背景我不很了解。不过,我的确看不出有什么理由要去阻止和打击乡土文学的发展。事实上,任何形式的文学艺术,包括小说、诗歌、散文、戏剧、杂文、音乐和绘画等等,都不能没有乡土生活的气息;它必须扎根在乡土之中,才会长得茁壮和结实,有亲切感,并引起欣赏者的共呜。有人说反对乡土文学的人别具用心,有意利用这个题目,排斥文艺界的异己分子。我不知道是不是事实,果真如此的话,我要说这些大人先生们是弄巧反拙了!因为这场论战无疑地已大大推动乡土文学更进一步的发展,确定了乡土文学的地位。还有一个有趣的现象是:在反对乡土文学的作家群中,有好些作家的作品,都带有浓郁的乡土风味。当然,那是属於“外省”的、来自中国大陆的,不是“本省”的、台湾的。我的看法是,不管是大陆、台湾,或任何一个国家的文学作品,只要它带有乡土风味,就是乡土文学。性质上,它是统一的,不是对立的。

杂文的影响力

问:杂文这一文学形式,有人形容它是“匕首”、“标枪”,无论是短兵相接或长距离对垒,都能置敌於死地,特别是面临历史巨变的时代,其影响力非常之大,因而颇为一般统治者所顾忌。柏老为什么会选择这一文学形式?什么时候开始执笔?柏老之被捕下狱是否与此有关?

答:我是在一九六○年五月开始写杂文的,一九六一年出版第一本杂文集。此後不断执笔,到一九六八年春被逮捕为止。在被逮捕之前的那段日子,我除了写杂文和出书,自忖并没有犯上什么祸国殃民之罪,而且言行都以国家民族利益为依归。我之被逮捕是否与写杂文有关,我想只有逮捕我的人才能回答。至於选择杂文这一文学形式,是因为现代时空观念,对速度的要求很高,而在文学领域中,杂文是最能符合这个要求的。它距离近,面对面,接触快,直截了当的提出问题,解决问题。不像小说、诗歌必须经过缜密的艺术加工,把要反映的事象加以浓缩,它的价值和影响力,需要颇长的时间才能肯定。

杂文的地位

问:我曾经跟一些学院派的名士,谈论过杂文的感染力,他们几乎都对杂文采取否定的态度,并且认为这种作品不过是文学上的“杂耍”,毫无地位可言,在文学史上根本“不入流”。柏老对此有何高见?

答:这是不同立场、不同价值观的人,所持的不同看法。任何文学作品的产生和存在,其价值不是由几个人去决定。它必须接受历史的考验,长时期的研究分析,才能肯定其真正地位。比方说,在中国新文学史上,鲁迅杂文的震撼力,只有睁着眼睛讲瞎话的人才会去否定它。它的存在价值在於它改变了中国人的精神面貌,同时对下一代发生脱胎换骨的影响,这已经是不争之事实。说到文学上的“杂耍”,其实,每一种文学形式,都有人在玩弄文字技巧,尤其是那些“不食人间烟火”的学院派名士之流,对大众命运毫不关心。所写的东西苍白贫血,虚有华丽词藻堆砌的外表。这类文字游戏,不是肤浅得可怜么?杂文创作是时代的产物,它的创作技巧局限於时代的客观因素,这是稍有常识的人都能体会的。故意将它曲解为“文字的杂耍”,是统治阶层一厢情愿的看法。至於杂文在文学史上入不入流的问题,正如我刚才说过,这不是少数几个人有资格决定的。追溯一下中国文学史,除了正统的八股文外;词曲、小说,不也曾经被目为“不入流”?尤其是小说(它若有地位,早被称为“大说”了),在卫道的士大夫眼中,简直是“邪书”“邪说”。今天,它们在文学史中的地位又如何?所以我说,文学作品的存在价值和地位,决定於对人民是否具有好的深远影响,而不是决定於某些人的好恶。

文学工作者的原则

问:在柏老陷狱之後,也许有些人觉得欲加之罪,何患无辞,交代不过去,於是,就有人发表这样的论调,说柏老的文章“对国家是建设不足,破坏有馀”,“丑化民族形象”,“嘻笑怒骂只能制造问题,解决不了问题”等等。柏老对这些说法,有什么感想?

答:每个人都有权利表达他对事物的看法,不过,那不一定是大众的看法。文章乃经国之大业,写文章的人是不能避免面对批评的。问题是批评者站的是什么立场,这立场是不是符合广大读者群的利益,或者只是代表少数的特殊阶层在说话,这才是重要的,也是我们写作人所要考虑的。我一向坚持的原则是,国家民族一定要强大进步,不能固步自封。推动国家民族强大进步,是作为文学工作者责无旁贷的任务。在这个认识基础上,我能“破坏”国家建设,或“丑化”民族形象吗?这些年来来,我一直在讲真话,写真话。也许我的观点不一定对,那不要紧,最要紧的是发乎“真”和“诚”。你也知道,我从不奢谈什么“主义”,我只是关心被迫害者的命运,因为那也是我的命运;我爱护他们,正如他们对我的爱护。这有什么不对?难道一定要我像某些被豢养的黄马褂作家那样,想的是一套、写的是一套、做的又是另一套?这些人从来不会对人类付出真感情,如果说他们的作品才对国家民族有利,有存在价值,那简直是没有天理了!

skip to main |

skip to sidebar

crouching boy

上下四方有极乎?无极之外,复无极也 --《庄子·逍遥游》

顾记客栈 Koo's Rest House

对我好,我对你超好,

对我坏,我对你超坏。

以诚相待,你永远是我最好的朋友,

背后插刀,我肯定是你最坏的敌人。

我没有权力要求你对我友好,

但我有权力反击你对我使坏;

恩怨清楚、爱憎分明,

是我做人处事的原则。

祝福所有应该得到祝福的人,

我很快乐!

诅咒那些应该受到诅咒的人,

我一样快乐!

对我坏,我对你超坏。

以诚相待,你永远是我最好的朋友,

背后插刀,我肯定是你最坏的敌人。

我没有权力要求你对我友好,

但我有权力反击你对我使坏;

恩怨清楚、爱憎分明,

是我做人处事的原则。

祝福所有应该得到祝福的人,

我很快乐!

诅咒那些应该受到诅咒的人,

我一样快乐!

Be nice to me, you are ensured many more fold,

the consequence of being nasty is what you could not endure.

Sincerity is my key to everlasting friendship,

stabbing behind will sink your entire flagship.

Right is yours to make friend to me,

so is my right to hate due to humiliation.

The good,the bad and the evil,

my principle to differentiate.

Bless be those who deserved,

from the bottom of my heart.

Curse be those who are disgusted,

my pleasure too.

Stop and Hear the Music (Joshua Bell)

Ave Maria (Joshua Bell)

Time to say goodbye (Sarah Brightman )

Horowitz弹Traumerei (舒曼)

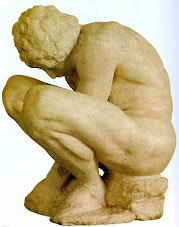

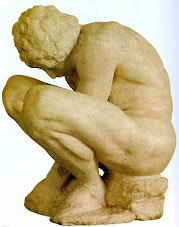

米开朗基罗

crouching boy

.jpg)

没有评论:

发表评论